Putin anuncia corte em orçamento militar para 2026

O presidente Vladimir Putin declarou recentemente que a Rússia planeja reduzir seus gastos militares a partir do ano que vem, encerrando um ciclo de crescimento impulsionado pela guerra na Ucrânia. A afirmação foi feita durante uma coletiva de imprensa em Minsk, onde Putin criticou o aumento exponencial dos orçamentos de defesa da OTAN, afirmando que os países ocidentais estão se preparando para ações “agressivas” e fortalecendo a indústria bélica norte-americana. Em 2025, o governo russo elevou em 25% o gasto com defesa, o que representa 6,3% do PIB — o maior patamar desde o fim da Guerra Fria — e cerca de 32% do orçamento federal. O investimento de cerca de 13,5 trilhões de rublos (aproximadamente US$ 145 bilhões) reforçou a capacidade militar em meio ao conflito prolongado e à mobilização em larga escala. Putin afirmou que cortes progressivos são esperados ao longo de um horizonte de três anos, embora nenhum acordo formal entre os ministérios de Defesa, Finanças e Economia tenha sido especificado. “Estamos planejando reduzir os gastos de defesa”, disse. “Enquanto a Europa segue o caminho contrário.” Apesar do otimismo oficial, analistas ocidentais e até do próprio Kremlin veem o anúncio com ceticismo. A Rússia ainda enfrenta uma guerra não resolvida na Ucrânia, e um relatório da SIPRI aponta que, mesmo com o aumento recorde em 2025, os gastos russos somaram em torno de 7,2% do PIB — ou cerca de 15,5 trilhões de rublos. A escalada das despesas militares parece estar esgotando os recursos do Estado. A inflação permanece alta, acima de 8%, e o Tesouro russo revisou o déficit previsto para 2025 para 1,7% do PIB, ante a previsão inicial de 0,5%. O Ministério da Economia admite risco de recessão, enquanto o Banco Central reconhece que os “recursos livres estão se esgotando”. A SIPRI estima que o orçamento militar planejado para 2025 seja 3,4% maior do que em 2024, mas alerta para a crescente dificuldade de financiar esse modelo de economia de guerra, que já representa um terço das despesas federais. Isso ocorre enquanto Moscou também arca com custos fora do orçamento oficial, por meio de empréstimos privilegiados e fundos de contingência para sustentar o esforço bélico na Ucrânia, estimados em mais de US$ 200 bilhões. A discrepância entre o discurso otimista de redução e a realidade financeira complexa ressalta a tensão entre manter capacidades militares essenciais, especialmente em um conflito que se arrasta, e a necessidade de aliviar pressões inflacionárias e socioeconômicas. A menção de Putin ao presidente dos EUA, Donald Trump, como um agente de pacificação, foi pouco convincente para observadores, que apontam que a produção militar russa continua em ritmo elevado. Por outro lado, a OTAN segue ampliando seu arsenal. Em junho, seus líderes aprovaram uma nova meta de gasto de até 5% do PIB até 2035, sendo 3,5% em defesa e 1,5% em infraestrutura e cibersegurança — uma iniciativa que Putin usou como justificativa, afirmando que sua proposta de corte é mais segura e econômica. Para muitos analistas, a vitória política do Kremlin será convencer a população a aceitar eventuais cortes no orçamento militar sem reduzir substancialmente o apoio à guerra. O próximo orçamento federal, previsto para o outono russo, será o termômetro dessa pressão. Fontes: Reuters, Reuters, SIPRI

Rússia abate F-16 e piloto morre na queda

Na madrugada de 29 de junho, a Ucrânia enfrentou o maior bombardeio aéreo desde o início da invasão russa, quando Moscou lançou uma ofensiva massiva composta por 477 drones kamikaze Shahed e 60 mísseis de cruzeiro, balísticos e hipersônicos. O ataque atingiu diversos centros urbanos ucranianos — incluindo Kyiv, Lviv, Cherkasy, Kherson e Ivano‑Frankivsk — deixando pelo menos 12 civis feridos e causando danos a edificações residenciais e infraestrutura. No entanto, foi durante essa ofensiva que se registrou uma tragédia para as Forças Aéreas ucranianas: o piloto de F‑16 Maksym Ustymenko, tenente‑coronel de 32 anos, foi morto após abater sete alvos aéreos — uma combinação de drones e mísseis — com seu jato, até seu avião ser atingido enquanto realizava a sétima interceptação. Segundo informações do alto comando da Força Aérea ucraniana, Ustymenko manobrou a aeronave para longe de áreas povoadas, mas, sem tempo hábil para ejetar, morreu quando o F‑16 caiu. Em sua rede social, o presidente Volodymyr Zelensky homenageou-o in memoriam com o título de “Herói da Ucrânia”, elogiando sua coragem e destacando a gravidade do ataque russo: “Ele morreu defendendo nossos céus e nosso povo… É doloroso perder alguém como ele”, disse Zelensky. Dados militares detalham que, durante o ataque russo, ao menos 211 drones e 38 mísseis foram interceptados por sistemas convencionais, enquanto outros 225 drones foram neutralizados por contramedidas eletrônicas — ou simplesmente eram dispositivos sem carga explosiva. O ataque brutal também derrubou uma carga significativa da capacidade aérea ucraniana, que agora contabiliza três F‑16 já perdidos desde que os primeiros caças norte-americanos foram entregues no verão de 2024. A Ucrânia não divulga qual é o tamanho da sua frota de F-16. Embora o F‑16 seja eficaz em combates aéreos e bombardeios contra alvos terrestres, especialistas como Roman Svitan observam que a aeronave não foi projetada para enfrentar enxurradas de drones baratos — uma estratégia que tem desgastado os estoques de mísseis ainda limitados da Ucrânia. A economia de guerra virou uma corrida contra o tempo. O presidente Zelensky aproveitou para reforçar seu apelo à OTAN e especialmente aos EUA para o envio imediato de sistemas avançados de defesa aérea, como baterias Patriot.” Isso protegerá vidas”, escreveu ele, destacando que a Ucrânia está pronta para comprá-los. A Rússia tem aumentado a intensidade dos ataques, registrando na última semana mais de 1.270 drones e 1.100 bombas planadoras foram lançadas sobre o território ucraniano. A dimensão da ofensiva representa uma estratégia multifacetada: dispersar defesas, gerar pânico e testar novas tecnologias como mísseis Kinzhal e drones kamikaze integrados via comando por satélite. A perda de Ustymenko reforça a vulnerabilidade dos F‑16 e a urgência da Ucrânia em receber reforços, tanto em equipamentos quanto em munições. Zelensky alerta ainda que a Rússia está planejando uma nova ofensiva para o verão de 2025, inclusive com uma informação recente divulgada pela inteligência sul-coreana de que a Coreia do Norte estaria pronta para enviar milhares de novos soldados em apoio a Putin. Fontes: Kyiv Independent, Reuters, Financial Times

Fome e desespero em Gaza: Israel endurece bloqueios à ajuda humanitária

Na última semana, um grupo de caminhões carregados com alimentos e suprimentos médicos entrou em Gaza, levando um vislumbre de esperança aos moradores do norte devastado pelo conflito – mas a alegria foi breve. Em poucos dias, Israel interrompeu novas entregas e fechou a principal rota de acesso, citando suspeitas de que o Hamas estaria desviando parte da ajuda humanitária. Entretanto, líderes tribais locais afirmam que foram eles, e não o grupo militante, que garantiram a segurança das cargas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou que a última remessa trouxe suprimentos médicos vitais — incluindo bolsas de sangue e plasma — a primeira vez desde março, através do ponto de passagem de Kerem Abu Salem, no sul de Gaza. Já no norte, dezenas de caminhões entraram em uma operação independente organizada por clãs palestinos, resultando nas primeiras distribuições em quatro meses em locais como Jabalia. Mesmo diante do breve alívio, o fechamento da entrada de ajuda no norte intensificou os alertas da ONU sobre risco iminente de fome e colapso das condições de sobrevivência nos territórios sob bloqueio israelense. Dados da ONU indicam que apenas quatro centros de apoio estão operando, com uma queda drástica no fornecimento diário de refeições — em média, apenas 300 mil ao dia – diante de uma população estimada em 2,1 milhões. Há relatos de violência durante tentativas de coleta de alimentos: 23 palestinos foram mortos apenas no sul ao tentarem acessar ajuda nos pontos operados pelo Gaza Humanitarian Foundation (GHF), respaldado pelos EUA e Israel. Graves denúncias também apontam para mortes causadas por tiros, conforme informado por jornalistas e ONGs. O secretário-geral da ONU, António Guterres, criticou com severidade o modelo de distribuição conduzido pelos EUA, respaldado pelo GHF, classificando-o como “inseguro por excelência” e diretamente responsável por mortes de civis. Guterres exigiu uma revisão imediata do modelo e a abertura irrestrita de fronteiras humanitárias . A comunidade internacional, incluindo União Europeia, Reino Unido, França e Canadá, intensificou a pressão sobre Israel. A UE considera medidas punitivas caso não seja retomada com urgência a ajuda vital. Josep Borrell, ex-alto diplomata da UE, pediu ação mais firme do bloco, argumentando que a instituição não pode permanecer inerte diante da crise. Organizações humanitárias, como a International Rescue Committee (IRC) alertam que a escassez de acesso a alimentos, combustível e medicamentos ameaça causar desnutrição em massa, sobretudo entre crianças — uma geração pode estar à beira de um colapso físico e psicológico. Segundo o IRC, 1,9 milhão de palestinos já estão deslocados, e as remessas de comida foram reduzidas em mais de 70% desde abril. As consequências são profundas: doenças, colapso da rede médica e condições insalubres agravam a situação humanitária. Apesar das tensões, Israel mantém que o GHF é responsável por garantir entrega segura das cargas, desde que haja garantias de que o Hamas não interfere no processo. Já o clã palestino Mukhtar Salman Al Mughani negou qualquer envolvimento do grupo, afirmando que “os clãs garantem a segurança”. A realidade complexa de Gaza evidencia que, enquanto pequenos sinais de alívio surgem, a ajuda é frequentemente interrompida, insuficiente ou perigosa. A crise demanda uma resposta humanitária robusta, neutra e contínua, antes que o desaparecimento de vidas se transforme em um colapso generalizado. Fontes: The National, Financial Times, Reuters

Cessar-fogo entre Congo e Ruanda mediado por EUA entra em vigor

O governo da República Democrática do Congo (RDC) e Ruanda chegaram a um acordo pós-conflito que estabelece uma trégua e o retorno de refugiados, mas especialistas e ativistas alertam que existe o risco real de transformar a guerra em exploração de recursos naturais. O documento, divulgado recentemente e analisado por especialistas, inclui cláusulas para desmilitarização de certas regiões no leste da RDC, repatriação de populações deslocadas e reorganização de forças armadas na província de Kivu. No entanto, a falta de garantias ambientais, sociais e econômicas levanta preocupação diante da histórica riqueza mineral da região. Pela carta, os grupos de resistência congoleses devem ser integrados às forças armadas (FARDC), enquanto as tropas ruandesas se retirarão gradualmente. O pacto prevê monitoramento por uma força neutra da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e da União Africana. Embora o cessar-fogo tenha reduzido confrontos diretos, a estabilidade ainda é frágil e dependerá da implementação eficiente das cláusulas. A região oriental da RDC é estratégica devido a recursos como ouro, coltan, estanho e cobalto — minerais vitais para tecnologias modernas. Especialistas destacam que a reconstrução pós-conflito muitas vezes serve de porta de entrada para corporações e governos estrangeiros em busca de concessões. “Sem salvaguardas claras, essa ‘paz em troca de exploração’ pode abrir espaço para que atores externos se apoderem dos lucros sem beneficiar a população local”, alertou a pesquisadora Marie N’Doumba. O filósofo e analista congolês Jean-Marc Tshonda reforça a crítica: “O acordo abstrai o contexto econômico. A mineração sempre foi fonte de conflito — se não houver controle social, a violência será apenas substituída pelo extrativismo predatório”. Organizações civis apontam que a inclusão de regulamentações ambientais e sociais foi mínima. Embora exista menção à reparação e reintegração de populações, não há mecanismos robustos de supervisão ou módulos fiscais para garantir que a renda permaneça no país. O uso de pequenas empresas locais como guardas comunitárias foi proposto, mas carece de amparo legal ou financeiro. Representantes do governo ruandês disseram à imprensa que a retirada das forças militares busca criar condições de confiança mútua e permitir que a RDC retome sua soberania sobre o território e seus recursos. Já Kinshasa ressaltou que o acordo é uma primeira etapa, e que os detalhes de implementação — como a distribuição de títulos de exploração e medidas de governança — devem ser negociados em fóruns técnicos multilaterais com apoio financeiro de parceiros internacionais. A ONU manifestou apoio, classificando o acordo como “oportunidade histórica de restauração da paz e reestruturação econômica”. Porém, também expressaram cautela, vinculando evolução a compromissos claros com direitos humanos, transparência e combate à corrupção. Fato preocupante é a autonomia limitada dos governos locais em Kivu: prefeitos e administrativos ainda dependem de decisões tomadas em Kinshasa ou Kigali, o que pode comprometer o monitoramento em campo. Pesquisas da International Crisis Group e Human Rights Watch já documentaram violações nos campos de refugiados que ainda permanecem ativos, com denúncias de violência sexual e abandono. O arcabouço internacional incluiu um fundo de transição orçado em US$ 500 milhões, sob supervisão da SADC e da UA, destinado à integridade das operações de limpeza, reintegração e gestão sustentável dos recursos. Contudo, fontes diplomáticas afirmam que a liberação do fundo dependerá de relatórios trimestrais e auditorias, cujo mecanismo de aplicação ainda está em definição. Para a população local, esse acordo é uma via de esperança, mas também de incertezas. A paz sem controle, fiscalização e justiça social corre o risco de se transformar em exploração disfarçada de desenvolvimento. O momento tornou-se simbólico não apenas para a RDC e Ruanda, mas para toda a África, refletindo a tensão entre restauração da ordem e equidade econômica num continente rico em recursos naturais. Fonte: Al Jazeera, BBC

Perseguição religiosa continua na Síria, com sequestros de mulheres alauítas

Desde o fim do regime de Bashar al‑Assad, em dezembro de 2024, a minoria alauíta passou por um aumento alarmante de sequestros e desaparecimentos. A Reuters revelou que pelo menos 33 mulheres alauítas, entre 16 e 39 anos, desapareceram nos últimos meses nas regiões de Tartous, Latakia e Hama — regiões costeiras onde essa comunidade concentra-se. Uma das vítimas, Abeer Suleiman, de 29 anos, foi raptada na cidade de Safita. A família recebeu exigências de resgate de quase US$ 15.000, transferidos em pequenas quantias a bancos situados na cidade turca de Izmir. Em contato telefônico com a família, Abeer mencionou que o acento árabe que ela ouviu sugeria estar fora da Síria, embora não pudesse dar maiores informações. Esse caso é apenas parte de um padrão que, segundo famílias entrevistadas, mostra frequentes pedidos de resgate entre US$ 1.500 e US$ 100.000. A polícia síria, entretanto, investiga pouco e não oferece respostas satisfatórias. Perfis compilados com 16 famílias afetadas indicam que sete desses desaparecimentos envolvem sequestros confirmados, alguns com provas de que as mulheres foram levadas para fora do país. Embora quase metade tenha sido encontrada posteriormente, muitos retornaram em circunstâncias duvidosas e com receio de comentar o ocorrido. Esses casos ocorrem num contexto de escalada de violência brutal contra os alauítas na costa síria. Em março, ataques sectários causaram mais de mil mortes, e houve massacres e represálias de militantes xiitas e sunitas, que acusavam alauítas de serem cúmplices do agora deposto regime de Assad. Grupos armados teriam invadido aldeias, executado famílias com perguntas sobre afiliação religiosa e forçado famílias a abandonarem suas casas sem aviso prévio. Na falta de respostas internas, a Comissão de Inquérito da ONU iniciou investigação formal sobre os sequestros de mulheres alauítas, já documentando ao menos seis casos graves neste ano. O relatório revela que as investigações locais não avançaram e que as famílias continuam desamparadas. Em Tartous, um jornalista local acusou que muitos desaparecimentos são atribuídos a problemas familiares, uma versão contestada pelos relatos e provas documentais, como gravações, transferências bancárias e testemunhos. A inação das autoridades reforça a percepção de impunidade. Grupos de direitos humanos alertam que esses ataques podem representar uma forma de “genocídio cultural“. O analista Sami Kayal classificou os sequestros como “instrumentos sistemáticos para destruir a coesão social alauíta“, comparando-os à violência sexual usada como arma por extremistas. ONGs como Human Rights Watch apontam que os sequestradores, muitas vezes, agem com financiamento ou apoio de milícias sunitas alinhadas ao novo governo. As motivações seriam misturadas: ganhos financeiros, vingança, coerção religiosa e limpeza demográfica. A resposta internacional está aumentando. A ONU condenou os sequestros e o massacre de civis alauítas, e o Escritório de Direitos Humanos exigiu ações urgentes para proteger minorias e seus locais sagrados. Ainda assim, o governo interino sírio, liderado por uma coalizão sunita, afirma que a maioria dos desaparecimentos se deve à fuga ou disputas familiares, contradizendo denúncias de sequestros dirigidos. Enquanto isso, as famílias das vítimas vivem entre esperança e desespero. Muitas limitam-se a esperar por qualquer notícia, receosas de novas represálias caso falem publicamente. A atmosfera de medo se torna ainda mais tensa. O silêncio das ruas costeiras reflete um trauma profundo e o desmoronar da confiança na proteção estatal. O aumento desses crimes marca um preocupante retrocesso no processo de reconstrução da Síria, aprofundando divisões sectárias e minando qualquer proposta de reconciliação nacional. Para essas mulheres e comunidades, a queda de Assad, que prometia um novo começo, transformou-se em tempestade de horror e insegurança, sem garantias de retorno ou justiça. A Síria se vê diante de um dilema: permitir que o trauma sectário se enraíze ou buscar mecanismos urgentes para garantir proteção, verdade e reparação para todos. Fontes: Reuters e Qantara

Teerã retoma a rotina em meio a ruínas: iranianos voltam para casa temendo nova guerra

Após 12 dias de conflito entre Irã e Israel, Teerã vive um retorno cauteloso à normalidade — cafés e bazares abriram, serviços públicos funcionam novamente e milhares de residentes deslocados retornam à capital. No entanto, para muitos, a sensação de segurança ainda parece distante. Ashraf Barghi, enfermeira, resumiu bem: “Não confiamos que a guerra tenha terminado“. O êxodo começou após os bombardeios israelenses em 13 de junho, que visaram instalações nucleares, bases do IRGC e até a prisão de Evin. Centenas morreram, inclusive mulheres e crianças, e quase meio milhão de pessoas abandonaram Teerã, muitas em direção às províncias do norte, como Mazandaran, Gilan, Alborz e áreas costeiras do Mar Cáspio. Nika, 33 anos, grávida, refugiou-se por 11 dias em Zanjan. Sua volta à casa foi descrita como “chegar ao paraíso“. Mas ela mesma admite: “Não sei se o cessar-fogo vai durar”. Mesmo com esse regresso tímido, a atmosfera é marcada por tensão. A conectividade voltou, mas a internet ainda é instável e o silêncio das ruas, antes habitadas e vibrantes, continua estranho. Checkpoints de segurança, prisão de supostos espiões e rumores de novos ataques circulam entre a população. A guerra trouxe efeitos devastadores além das mortes. Supermercados enfrentam escassez de alimentos, remédios, combustível e até papel higiênico. O racionamento de combustível é rigoroso e caixas eletrônicos estão vazios. A economia, já fragilizada por sanções e má gestão, enfrenta nova crise. Muitos teimaram em permanecer. Mahin, 47 anos, disse ao The New Arab que “confiava na precisão israelense” até o impacto se aproximar de sua casa e o fogo sobreviver nos arredores. Ela relata ter fugido com medo real por sua vida. Autoridades reconheceram danos materiais: prédios residenciais, estações de TV, fábricas, postos de segurança, redes elétricas e até centros nucleares foram atingidos. Muitos desses locais ainda estão em colapso, com grande parte da população voltando para um lar parcialmente destruído. Intensificação da repressão Já no front político, crescem os receios. A intensificação da repressão é vista por muitos como inevitável. A turbulência econômica aumenta o descontentamento, com protestos reprimidos violentamente em anos anteriores, e a ameaça de nova onda autoritária se torna real. No momento, a trégua permanece instável. Israel relatou violações do cessar-fogo, e o Irã denunciou novos ataques após o anúncio do armistício. Enquanto isso, os iranianos voltam para casa, carregando escombros físicos e emocionais, cautelosos quanto ao futuro do país. Apesar da atmosfera de incerteza, muitos expressam alívio por voltar para perto do que ainda chamam de lar. Eles sabem que os desafios irão se estender, das relações internacionais aos direitos domésticos e ao sustento econômico, mas apostam na resiliência da sociedade iraniana, determinada a reconstruir. Fontes: Al Jazeera, Reuters

EUA e Irã mantêm conversas secretas sobre programa nuclear

Em meio à recente ofensiva militar contra três instalações nucleares iranianas, os Estados Unidos seguem engajados em conversas com Teerã sobre seu programa nuclear. Segundo a CNN, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e autoridades iranianas têm mantido diálogos secretos, inclusive após o bombardeio ordenado pelo presidente Trump, sinalizando disposição para retornar à mesa de negociações. De acordo com quatro fontes consultadas pela emissora, os EUA ofereceram uma proposta abrangente: entre US$ 20 bilhões e US$ 30 bilhões em investimentos para um programa nuclear civil sem enriquecimento, e potencial desbloqueio de US$ 6 bilhões em ativos iranianos congelados. A proposta inclui também que aliados do Golfo possam financiar a reconstrução da usina de Fordow, convertida, sob supervisão internacional, em uma instalação puramente civil. Essa postura pragmática ocorre mesmo após Trump afirmar na cúpula da OTAN que “um novo acordo nuclear talvez não seja necessário“. Ainda assim, ele confirmou que conversas estão sendo agendadas para a próxima semana, sem data definida. Por outro lado, o Irã resiste às negociações. O Ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi afirmou que ainda não há “nenhum acordo, promessa ou data“ para retomar o diálogo e que os ataques americanos complicaram significativamente qualquer retomada das conversações. Fontes da ONU e diplomatas europeus relatam que, apesar das dificuldades, o cenário permanece volátil: o cessar‑fogo entre Israel e Irã, intermediado pelos EUA, reabriu canais com europeus, que têm conduzido conversas paralelas com Teerã em Genebra, embora sem avanços significativos até o momento. O impacto geopolítico é evidente. A Europa, representada pelas nações do E-3 (França, Alemanha e Reino Unido), vem pressionando para que o Irã se comprometa com a suspensão total do enriquecimento de urânio, como base para qualquer retorno aos tratados nucleares. O enviado britânico ao Conselho de Segurança da ONU alertou que, se não houver progresso até o verão, sanções da ONU poderão ser impostas ao país. A conjuntura atual é tensa: os EUA e Israel realizaram ataques militares que, embora tenham causado “danos significativos” a instalações como Fordow, Natanz e Isfahan, não eliminaram o potencial nuclear do Irã, e segundo relatórios, as centrifugas permanecem operacionais e parte do urânio acumulado foi realocado. Mesmo assim, o presidente Trump defendeu no Fórum da OTAN que a reconstrução civil supervisionada é viável, condicionando a retomada das negociações ao fim do enriquecimento de urânio e à segurança regional. O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, alertou que a única forma de avaliar o real estado das instalações é por meio de inspeções diretas. Ele lembrou que, sem o acesso dos inspetores, não é possível confirmar se o material foi removido ou se o programa nuclear se restabelece. Analistas de segurança consideram que os EUA tentam equilibrar a dissuasão militar com uma reconexão diplomática, usando incentivos econômicos como contrapartida. Mas advertem: sem garantias jurídicas que impeçam o Irã de retomar o enriquecimento, qualquer acordo será apenas temporário. A ambiguidade prevalece também porque Trump enfrenta pressões internas, membros do Partido Republicano exigem garantias de proibição total do programa nuclear, enquanto setores do movimento “America First” preferem evitar envolvimento militar prolongado no Oriente Médio. Embora os passos sejam cautelosos, a abertura de canais diplomáticos paralelos aos ataques marca uma nova fase nesta crise: os EUA buscam converter as tensões e os ataques em alavancas para um acordo mais estável, ainda que o Irã se mantenha reticente. O futuro das negociações dependerá tanto da capacidade norte-americana de oferecer garantias credíveis quanto da disposição iraniana de aceitar limitações reais ao seu programa nuclear. Fontes: CNN, The Daily Beast

Orbán afirma que 95% dos húngaros são contra Ucrânia na União Europeia

Nesta quinta-feira (26), o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, afirmou que a população de seu país votou em peso contra a entrada da Ucrânia na União Europeia (UE) em um referendo realizado durante o mês de maio. A declaração do líder húngaro ocorreu às vesperas do encontro do Conselho Europeu, iniciado no mesmo dia 26, em Bruxelas, na Bélgica. “O problema é a guerra“, disse Orbán, “não queremos estar na mesma comunidade que um país em guerra“. O dignatário concluiu que “integrar a Ucrânia é integrar a guerra“. Segundo o governo húngaro, 95% dos votantes declararam oposição à entrada da Ucrânia no bloco. A consulta nacional, sem caráter vinculante, teve participação de mais de 2 milhões de pessoas, em torno de 29% da população do país. A votação, promovida ativamente por Orbán e seu partido, o Fidesz, sofreu críticas de falta de credibilidade tanto dentro quanto fora do país. Peter Magyar, líder da oposição, classificou a consulta como “propaganda política” e afirmou ter se tratado da menor participação popular da história do país em referendos do tipo. A estratégia de submeter questões sensíveis a voto popular vem ganhando força na gestão Fidesz desde 2010. Consultas do tipo já abordaram temas como migração e direitos LGBTQ. Em todos os casos, os resultados foram similares: baixa adesão popular e alto percentual a favor da posição defendida pelo governo. A Ucrânia é considerada, neste momento, como candidata a entrar no bloco, posição que obteve, ao lado da Moldávia, em 2022, meses após a invasão russa. Desde o início da campanha para entrada de Kyiv no bloco, porém, a Hungria, que detém poder de veto e possui relação próxima a Moscou, demonstra firme oposição, travando acordos e adiando compromissos. Recentemente, Budapeste tem acusado a Ucrânia de oprimir minorias húngaras no país. Questionado se a falta de progresso no acesso de Ucrânia e Moldávia seria um fracasso da Polônia, atual presidente rotativa do bloco, Adam Szłapka, ministro da Polônia para a Europa, disse que “tudo está pronto para a decisão” e aproveitou para alfinetar o primeiro-ministro, dizendo que iria “instar Orbán a consultar se a minoria húngara na Ucrânia tem interesse em entrar na UE“. Fontes: RT, Euractiv, The Kyiv Independent

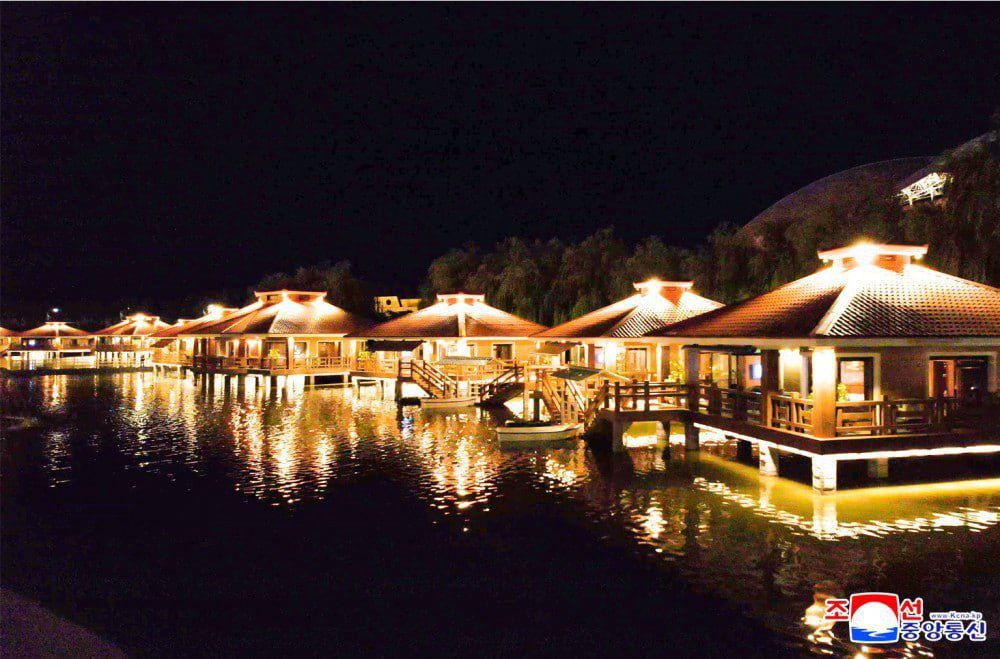

Sem acesso ao Ocidente, turistas russos devem passar férias em resort de Kim Jong Un

Coreia do Norte de olho em turistas russos para novo resort de praia, diz Seul. O resort deve abrir para visitantes domésticos em 1º de julho, disse a Agência Central de Notícias da Coreia. Em mais um movimento que escancara o aprofundamento dos laços entre Pyongyang e Moscou, a Coreia do Norte pretende abrir seu recém-concluído resort na zona costeira de Wonsan-Kalma, primeiro para visitantes domésticos e, em seguida, para turistas russos. A informação foi confirmada por autoridades sul-coreanas e sinaliza uma tentativa de Kim Jong Un de faturar em moeda estrangeira, driblando parte das restrições impostas por sanções internacionais. O megacomplexo turístico, capaz de abrigar até 20 mil hóspedes em hotéis e pousadas, foi apresentado à mídia estatal norte-coreana com pompa, em cerimônia na presença do próprio Kim Jong Un e de representantes da embaixada russa, convidados de honra. Não se trata de acaso: desde que a Coreia do Norte forneceu apoio militar à Rússia na guerra contra a Ucrânia, os dois regimes têm se aproximado de forma inédita, e a colaboração russa parece ter sido crucial para destravar as obras paralisadas do resort, retomadas apenas neste ano após anos de abandono e sanções sufocantes. Embora as autoridades de Seul admitam que o turismo individual, pago diretamente pelos visitantes, não infringe as sanções da ONU, qualquer operação que envolva transferências volumosas de recursos ou joint ventures com o regime de Kim pode, sim, violar restrições internacionais. Ainda assim, a presença destacada do embaixador russo na inauguração do resort levanta dúvidas sobre se haverá repasses ocultos de valores ao governo norte-coreano, potencialmente mascarados como pacotes turísticos de luxo. A Resolução 2270 do Conselho de Segurança da ONU proíbe a transferência de dinheiro em massa para a Coreia do Norte, e a Resolução 2375 proíbe todos os estados membros da ONU de criar novas joint ventures com entidades ou indivíduos norte-coreanos. O objetivo de Kim Jong Un é claro: aproveitar ao máximo a demanda russa, num momento em que Moscou busca parceiros dispostos a romper o cerco ocidental. Para a Coreia do Norte, a oportunidade é duplamente estratégica: além de gerar receitas em moeda forte, consolida a aliança militar e diplomática com Vladimir Putin, algo que incomoda o Ocidente e ameaça redesenhar o equilíbrio de forças no Pacífico. Apesar da retórica otimista de Pyongyang, analistas apontam que o fluxo real de turistas será limitado pela infraestrutura precária e pelas restrições logísticas — estima-se que, no máximo, 170 passageiros por dia possam chegar via Pyongyang a partir de Vladivostok, na Rússia. Ainda assim, o regime norte-coreano sinaliza estar disposto a apostar tudo nesse nicho russo, transformando a costa de Wonsan-Kalma em vitrine de uma aliança que pode ter consequências muito maiores do que meros banhos de mar. Fonte: www.straitstimes.com